足球报道

战术迷宫与数据洪流,当代体育竞技,没点知识储备真玩不来这游戏

在2025年的一场国际顶级电子竞技联赛决赛中,一名选手在决胜局突然切换了一套冷门战术,对手因瞬间误判局势而溃败,赛后采访中,获胜者轻描淡写地说:“这套战术的灵感来自上世纪90年代欧洲一支手球队的防守阵型,没点知识储备,真玩不来这游戏。”这句话迅速引爆社交媒体,也折射出当代体育竞技的深层变革——运动员的战场早已从体能延伸至知识储备的博弈。

从“肌肉记忆”到“数据记忆”

传统体育中,运动员的竞争力常被归因于天赋与刻苦训练,但如今,顶尖选手的日常已与大数据、人工智能深度绑定,以篮球为例,NBA球队的战术分析师需精通数学建模与博弈论,通过实时追踪球员的跑动轨迹、投篮角度甚至心率变化,生成动态战术建议,2024年总决赛中,一支球队凭借对对手核心球员“左侧突破后传球概率低于8%”的精准预判,成功布防逆转战局,教练坦言:“我们研究的不是篮球,是概率论与行为心理学。”

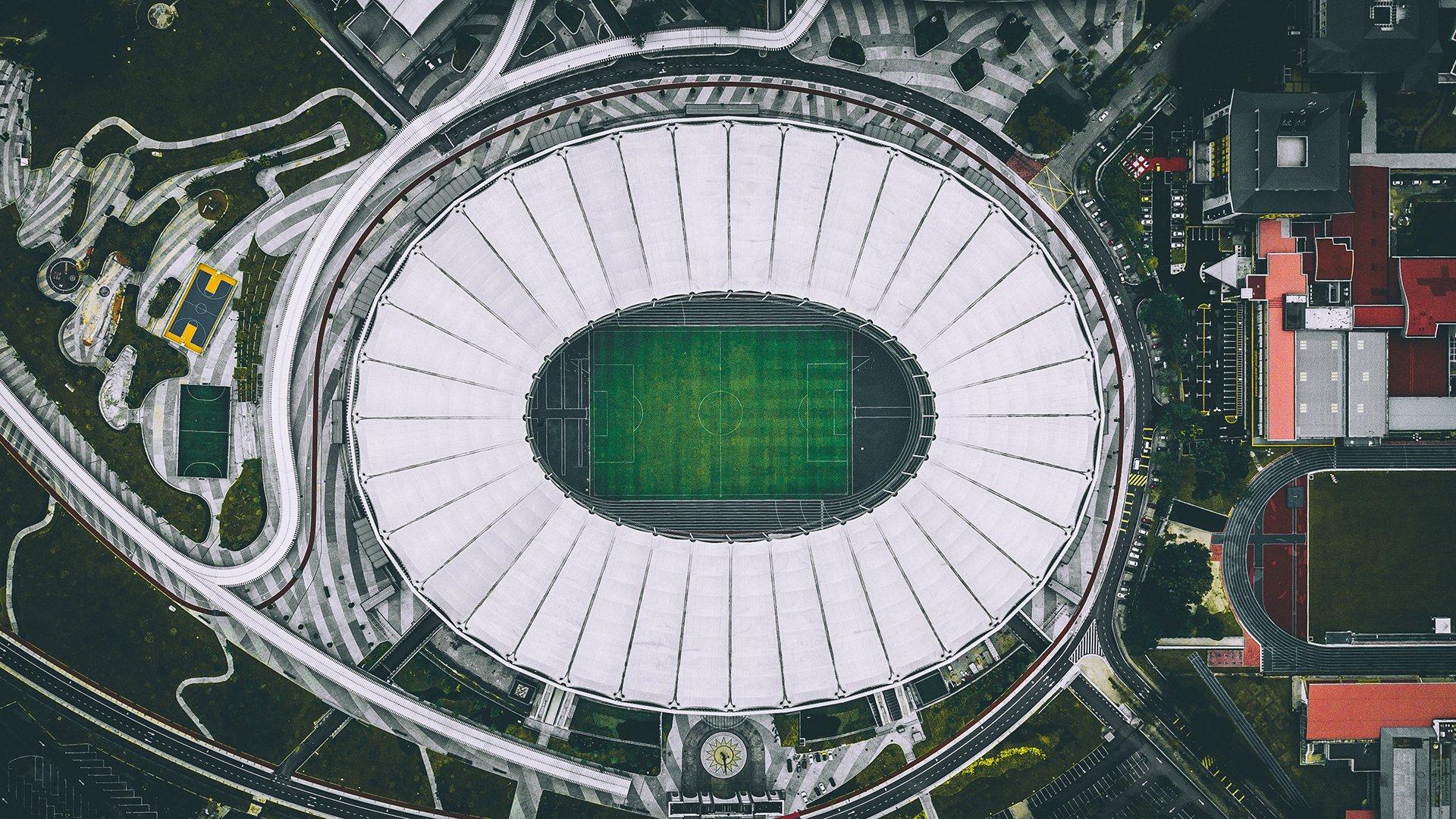

而在足球领域,英超某俱乐部引入“动态阵型模拟系统”,要求球员在赛前学习对手的战术历史数据库,甚至包括青少年时期比赛录像中的习惯动作,一名前锋表示:“现在进球靠的不是临门一脚的灵感,而是对守门员扑救偏好(如左下角扑救率62%)的瞬时计算。”这种变化使得体育院校纷纷开设“体育数据科学”专业,运动员若不懂统计学基础,连战术板都看不明白。

跨界知识:体育与多元学科的融合

当代体育的复杂性催生了跨学科协作,F1赛车工程师需掌握流体力学与材料学,而自行车运动员的体能分配需结合气象学知识——2025年环法自行车赛中,一名车手因提前分析赛段风速变化,在逆风段保存体力,最终逆袭夺冠,更极端的案例来自极限运动:冲浪运动员需研究海洋潮汐图谱,滑雪选手则需理解雪层晶体结构以预判雪崩风险。

甚至连传统认为“纯体能”的田径项目也在知识化,短跑运动员通过生物力学分析优化起跑角度,跳高选手研究材料工程以选择最适合弹性的撑杆,国家体育研究所的专家指出:“未来运动员的竞争,本质是综合知识体系的竞争,一名选手可能同时是程序员、心理学家和工程师。”

科技赋能与伦理困境

知识储备的升级离不开科技工具,AR眼镜可实时显示对手的战术弱点,智能护具能采集生理数据并推荐调整策略,但技术也引发争议:2025年某网球赛事中,一名选手因佩戴“AI战术辅助耳麦”被质疑违背体育精神,尽管设备未违反明文规定,国际体育仲裁机构不得不出台新规,界定“知识辅助”与“技术作弊”的边界。

运动员的认知负荷急剧增加,一名职业电竞选手透露:“比赛前要背诵200页的对手行为分析报告,赛中还要处理实时数据流,这行淘汰率高的原因不是手速不够,而是大脑算力跟不上。”

观众与粉丝的“知识门槛”

体育的知识化趋势同样改变了观赛体验,传统解说员仅描述比赛动态,而如今需解读战术算法的逻辑、数据模型的假设,某体育平台在2025年推出“智能观赛系统”,观众若想理解战术推导过程,需先完成基础的数据分析课程,有球迷调侃:“以前看球带啤酒,现在看球带平板电脑查资料。”

这种现象进一步扩大了体育迷的“知识鸿沟”,年轻一代通过交互式模拟器深入理解战术,而传统观众则因难以适应而逐渐流失,体育媒体不得不推出“科普专栏”,用通俗语言解释“为什么这次换人是基于蒙特卡洛树搜索的决策”。

未来展望:体育教育的重构

面对知识密集型体育时代的到来,全球体育教育体系正在重构,中国某省体校在2025年试点“复合型体育人才计划”,将编程、认知科学纳入必修课;美国大学体育协会则要求运动员修满“数据决策”学分方可参赛。

国际奥委会主席曾公开表示:“体育的未来不属于蛮力,而属于智慧,我们需要的不仅是更快、更高、更强,更是更敏锐、更渊博、更创新。”

2025-10-11 00:40:25

2025-10-11 00:40:25 浏览次数:

次

浏览次数:

次 返回列表

返回列表